Международная олимпиада

«ИТ-Планета 2026»

Открыта запись на курс «Дизайн таплинков: быстрые деньги

для веб-дизайнера»

Старт с 1 марта

ВВГУ – лидер образования

на Дальнем Востоке

ВВГУ четвёртый год подряд занимает 1 место в ключевой категории «Образование» среди дальневосточных вузов, по версии Национального рейтинга российских университетов – 2025.

Входит в топ-25 вузов России по этому показателю

ВВГУ – единство всей России

на берегу Тихого океана!

2026 год – Год единства народов России

Региональный этап чемпионата

по профессиональному мастерству «Профессионалы»

Лидер Дальнего Востока

по подготовке кадров

для госуправления

По версии агентства RAEX

Истории наших студентов

Думаешь о поступлении? Послушай тех, кто уже здесь!

Вместе мы сможем всё!

ВВГУ – это дружественная и открытая университетская среда,

в которой каждый может проявить себя, вести активную жизнь

в кругу единомышленников, получить качественное образование

и практический опыт, поддержку наставников и педагогов

Федеральный проект «Профессионалитет»

ВВГУ реализует кластер «Туризм и сфера услуг»

Национальные проекты

России

Истории мужества ко Дню защитника Отечества: ветеран СВО встретился со студентами ВВГУ накануне праздника

Общевузовский хоровод: как в ВВГУ весну встречали

«Слово против цифры»: в ВВГУ прошёл научный баттл гуманитариев

и математиков

Вашему вниманию фильм «Россия – лаборатория мира» об учёных с мировым опытом, выбравших для работы Россию (фильм снят при поддержке Минобрнауки)

Наука Дальнего Востока: история и значение. Лекция в ВВГУ от ведущих экспертов

От игрока к создателю: колледж ВВГУ провёл День компьютерных игр

«Обучение служением»: студенты ВВГУ презентовали 18 социальных инициатив

ВВГУ отметил День российского студенчества. Репортаж с праздника

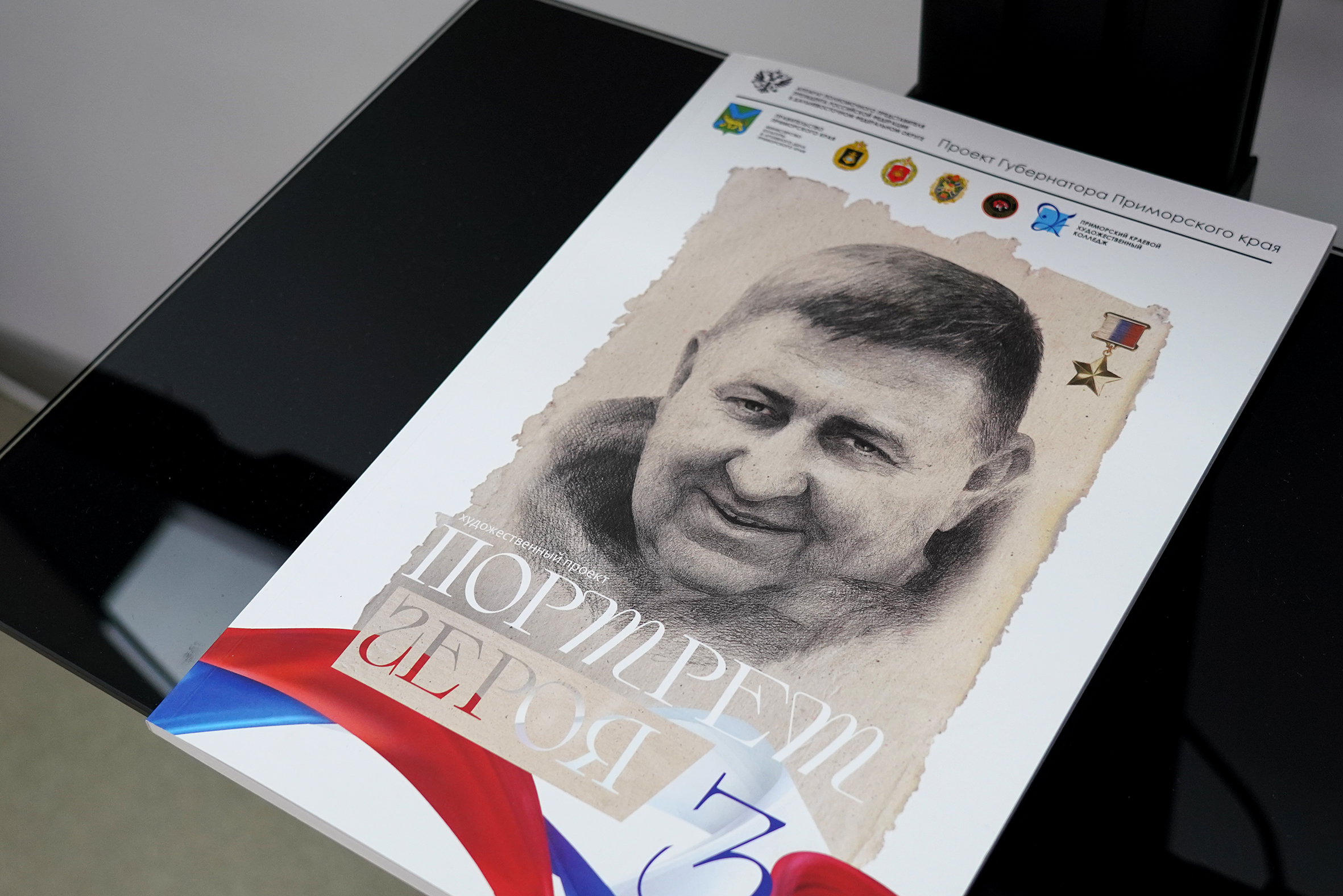

Патриотическое пространство имени Героя России Сергея Ефремова открылось в ВВГУ

Мандельштамовские чтения в ВВГУ: дань памяти поэту в юбилейный год

Итоги 2025 года: ВВГУ удостоен награды за социальную эффективность, а финслужба стала лучшей в России

Встреча студентов ВВГУ с легендой спецназа – участником афганских событий

Звёзды студенчества: лауреаты премии #ПервыйВВГУ получили заслуженные награды

Сказка на русском: иностранные студенты сыграли «Снежную королеву» в ВВГУ

«17 ценностей России» в кадре: победители фотоконкурса и открытие выставки

Новый год на разных языках: в ВВГУ зажёгся «Новогодний огонёк» для иностранных студентов

В университет после СПО? Ответы – на дне открытых дверей в ВВГУ

Ректор ВВГУ Татьяна Терентьева – о развитии университета, традициях и планах на будущее

Ключевые цифры, перспективы и тренды: в ВВГУ подвели итоги приёмной кампании 2025 года

ВВГУ и «Молодая Гвардия» подписали соглашение о сотрудничестве

Тренинг предпринимательских компетенций «Техноград: создание стартапа»

Более трёх тысяч первокурсников стали студентами ВВГУ на торжественном посвящении

Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет»

ВВГУ принял в гостях студентов-блогеров из ведущих вузов России

Всероссийский фестиваль «Наука 0+» собрал молодых исследователей Владивостока в ВВГУ

«Добро.рф» провело образовательный интенсив в ВВГУ

Ректор ВВГУ Татьяна Терентьева про молодёжку

Губернатор дал старт молодёжному медиасаммиту в ВВГУ

Анонсы

Мастер-класс по применению ИИ в образовательном процессе

Заседание Ученого совета ВВГУ

Панельная дискуссия «Вам мат, товарищ гроссмейстер!», или «Мат против слова»

«Время смыслов»: конкурс современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова

Всероссийский конкурс молодых архитекторов и урбанистов «Идеи, преображающие города»

У нас много интересного!

В нашем любимом ВВГУ ежедневно происходит масса событий. Скоро список событий пополнится. Следите за обновлениями!

Мастер-класс по применению ИИ в образовательном процессе

Заседание Ученого совета ВВГУ

«Время смыслов»: конкурс современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова

В центре внимания

Инженерная школа

ВВГУ сделал своей целью возрождение и развитие инженерного образования в регионе

Практика, трудоустройство, карьера

Студенты могут начать карьеру еще до получения диплома

Технологическое предпринимательство

Инновационный подход в сфере предпринимательства